コンテストに参加していると、「より強い送信電波」「より良い耳」を追求するのも一つのポイントになります。

送信電波を強くするのは、

・法的制限ギリギリの送信出力(移動で50W、固定でも免許された範囲内)を出すこと。

・より効率的なアンテナを作ること

によって成し遂げられます。

一方で、耳を良くするには、

・低NF、・高IPの受信部を構築すること

・より効率的なアンテナを作ること

が必要となります。

送信側については、ひたすら効率を追い求めれば良いのですが、受信側はいくら感度を上げても耳は追いついてきません。21MHzくらいから上の周波数では低NFも必要となりますが、ローバンドではNFはあまり問題にならず、むしろ強力な放送波から受信部を守る高IPな受信部が必要となります。ローバンドでは効率的なアンテナを作れば作るほど受信電界が上がり、ますますハードが過酷な状況に置かれます。

大学時代(JA1YWG)に、7MHzや3.5MHzを運用していて「なんて聞きづらいんだろう。」と思いました。それは、感度が上がり過ぎて、無線機の受信部が飽和しているか、その類が原因のようでした。ATTを入れれば、結構聞きやすくなるのですが、QRP局等は少しピックアップするのが辛くなりました。そこで、当時はバリコンとコイルを組み合わせて簡易受信フィルターを作り、受信アンテナ端子にいれてみました。しかし、通過帯域が広く、減衰も少ないため、あまり効果はありませんでした。同時に組み込んだステップATTの方が効果が大きかったです。

その後、いくつかBPFを作りました。BPFで受信部に入る電界の総量を減らせば、結果的に飽和しにくくなると考えたからです。その中でも、FCZコイルを並べたものは、帯域外の減衰が大きく、ローバンドの受信は結構改善されました。しかし、問題もあり、必要な帯域内の減衰も大きく、20dB近くあるので、その分、無線機のプリアンプを入れたりして。

少し前までは、あまり気にせずBPFなしでローバンドを運用していたのですが、移動運用でローバンドの大きなアンテナを張ると、やはり受信でガサガサ言うのが気になる。そこで、またBPFをいじってみました。

で、いろいろいじっていたのですが、最近になって、ようやく帯域内減衰を比較的少ないBPFに仕上がったのでこのページを書いてみました。(と言っても、6dBくらいは帯域内で減衰しますが。)

プロジェクトとしては10年以上ですな。(気が長過ぎ)

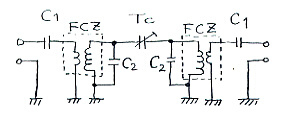

過去に発表(ハムジャーナルのJJ1GRK局の記事等)されたものと同じです。

少し違うのは、段間のコンデンサの値です。

| freq | C1 | L(FCZ) | C2 | Tc |

| 3.5MHz | 220pF | FCZ3R5 | 220pF | 10pF |

| 7MHz | 100pF | FCZ7 | 100pF | 10pF |

| 14MHz | 72pF (50+22) |

FCZ14 | 72pF | 10pF |

| 21MHz | 39pF | FCZ21 | 39pF | 5pF |

| 28MHz | 30pF | FCZ28 | 30pF | 5pF |

C1が大きめなのですが、これでよいです。C1をC2と同じくらいに大きくしたら帯域内減衰が小さくなりました。スカート特性が悪くなることもそんなにありません。

Tcはほとんど最小の位置でほどよい帯域になります。値を大きくすると、2つの同調周波数が離れていき、スタガ同調のようになります。小さくしすれば帯域は狭くなりますが、小さくし過ぎると、帯域内減衰が大きくなります。

Tcは最小容量が大きいものは、希望の帯域まで追い込めない可能性があります。セラミックよりもフィリップスのフィルムタイプが良いと思います。

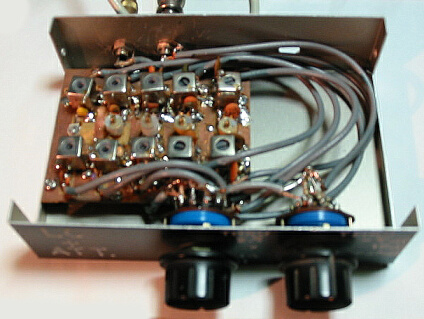

各バンドごとに製作し、2回路6接点のロータリースイッチで切り替えています。高周波だけど、短波帯だから気にせずに配線してしまいました。右側のロータリースイッチはステップATTです。Π型ATTをスイッチで切り替えているのですが、これはものの本に書かれているので、回路等は省略します。

ちなみにケースやロータリースイッチは10年選手で、中の基板上だけ何度も変更されています。

| 広範囲 | バンド近辺 (明るい部分がアマチュアバンド) |

||

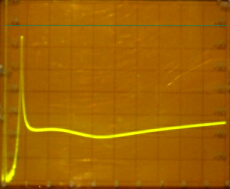

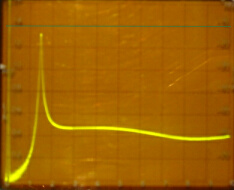

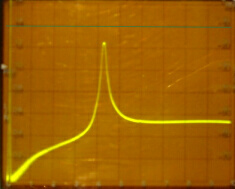

| 3.5MHz |  0〜50MHz |

3.0〜4.0MHz |

3.9MHzの放送波に 対して20dB以上効果あり。 |

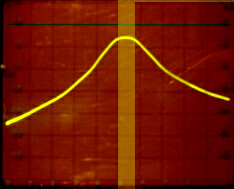

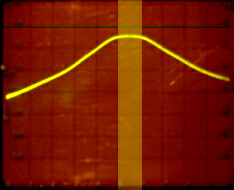

| 7MHz |  0〜50MHz |

6.5〜7.5MHz |

7.3MHz辺りの放送波に 対して10dB以上の 効果あり。 |

| 14MHz |  0〜50MHz |

13.5〜14.5MHz |

|

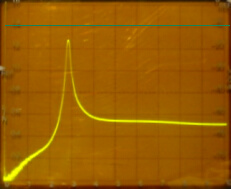

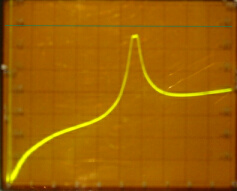

| 21MHz |  0〜50MHz |

20.5〜21.5MHz |

帯域内減衰が少し大きめ。 でも使ってみるとあまり 気にならない。 |

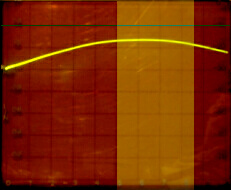

| 28MHz |  0〜50MHz |

26.0〜31.0MHz |

CBのかぶりから少しは 逃れられるのかな? でも、この周波数じゃ、 あまり強信号で問題に なることはないでしょうね。 ちょっとスタガ同調っぽい ポイントに合わせてみました。 SSB/CW用セッティングです。 |

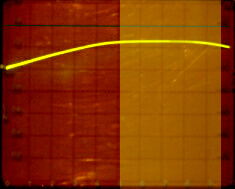

| ATT -5dB |  0〜50MHz |

-5dBよりももう少し 減衰してますね。 |

|

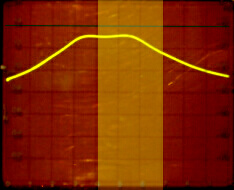

| ATT -10dB |  0〜50MHz |

-10dBよりももう少し 減衰してますね。 |

|

| ATT -20dB |  0〜50MHz |

-20dBどこじゃないですね。 |

簡単な構造なのでVHF帯まで行くと特性が暴れますが、今回は関係ないから気にしないことにしました。

TVIフィルターと比べると減衰が甘いんじゃないかって? それは・・・使用目的が違うから良いのです。(言い訳)

それでも、簡単な構造の割りには、市販高級機のフロントエンドフィルターよりも狭帯域だと思います。

帯域内減衰が-6dBもあったり、JAの7MHz帯を離れると急激に感度が落ちるフロントエンドなんて、市販機では提供できないでしょう。(つまり、マニア向け特性ってことか。)

実は、まだ実戦投入していません。

試用した感じだと・・・

・ローバンドの帯域内減衰-6dBはほとんど気にならない。

・中波放送局で試すと、9+20dBがメーターが振らなくなるほど減衰する。

・3.5MHzポジションの場合、3.5MHzのアマチュアの信号はほとんど変化なし。ラジオ短波(3.925MHz)は9+20dBが7くらいになる。

・7MHzボジションの場合、7MHzのアマチュアの信号はほとんど変化なし。7.3MHz辺りの放送波は9+20が9くらいになる。また、これで3.5MHzを聞くと、ほとんど聞こえない。

実戦投入が楽しみです。

M/Mステーションのカブリ対策にも有効かも。

ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com