![]() 移動運用記

移動運用記 ![]()

1997 8/30-31 静岡県富士郡芝川町 天子ケ岳移動

(1997 静岡県6m珍市珍郡一斉移動)

今年も静岡県の6m一斉移動に参加しました。

移動運用の概要

僕はJF2TAR,JG2GKP,JI2KIN,JL2HIWと5名で富士郡芝川町の天子ケ岳に移動しました。この山の山頂は標高1330mほどある、芝川町の中では最も高い場所ですが、車で頂上に行くことができません。途中の林道から標高700mほどを担ぎ上げすることになります。

|

| 登山口に至る林道の様子 |

4月の下見の時には、まだそんなに気温も高くなく、その時は荷物も13Kgほどだったので、体力のない僕でも2時間20分で上ることができました。(もっとも、標識を見ると、頂上まで110分ですが・・・) しかし、今回は夏のこの時期で、しかも、背中に17kgの荷物、それに、手には3.5kgのアンテナとマストがあったので、大変でした。

|

|

| 登山口の様子 | 登山口にある看板 |

|

| 登山前のメンバー 左から JG2TSL,JG2GKP,JI2KIN,JL2HIW,JF2TAR |

特に、登山の後半は岩が多く上りもきついので、休んでいる時間の方が歩いている時間よりも長いような状況で、非常に苦労しました。

|

| 登山中の様子 前から JI2KIN,JG2TSL,JL2HIW,JG2GKP |

5人で上ったのですが、体力のあるJF2TAR,JG2GKP,JI2KINは僕よりも1時間も早く登頂してしまいました。僕とJL2HIWの2人はなんとか上りきったというような状況・・・結局、3時間20分も掛けての登頂でした。

|

| 遅れて到着の2人 JL2HIW,JG2TSL |

しかし、恐るべきは、JG2GKPとJI2KINの2人で、この道を更に往復して水15リッターと諸々を取りに行ったのでした。(シンジラレナイ・・・) 運用開始予定時刻は土曜日の14:00でしたが、自分の到着したのが14:00ですから、その時刻に運用開始できる訳がありません・・・結局、運用開始できたのは15:30でした。

|

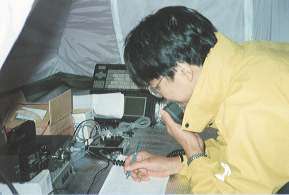

| 運用中の様子 |

東にはすぐに富士山があり、西方向にも南アルプスの山々があって邪魔な筈なのですが、標高があるだけのことはあって、特に西には良く飛びました。山口の局ともQSOしていますので、あと少しで6エリアだったのですが、6エリアとはQSOできませんでした。でも、他の各エリアとはQSOできました。

|

| アンテナ設営場所から西方向を望む |

QSOの結果は以下の通りでした。

| 運用場所 | 静岡県富士郡芝川町 天子ケ岳山頂移動 |

| 運用者 | JF2TAR,JG2TSL,JI2KIN,JL2HIW |

| 運用日時 | 1997 8/30 15:30-21:00 8/31 06:30-13:00 |

| RIG | FT-690+50W AMP,MSM-2+FROM9(RTTY) |

| ANT | 自作5EL YAGI-UDA(8.5dBD) 9mh |

| JA1 | JA2 | JA3 | JA4 | JA5 | JA6 | JA7 | JA8 | JA9 | JA0 | TOTAL | |

| SSB | 134 | 101 | 51 | 17 | 2 | 0 | 13 | 3 | 5 | 2 | 328 |

| CW | 43 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |

| AM | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |

| RTTY | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |

| TOTAL | 184 | 121 | 71 | 13 | 3 | 0 | 13 | 3 | 7 | 2 | 422 |

|

| 集合写真 左から、JL2HIW,JG2GKP,JF2TAR,JI2KIN,JG2TSL |

今回は、それでも山岳移動の中に含まれるのですが、一斉移動ということで少し贅沢をしてみました。

長時間の50W運用

コンテストではありませんが、長時間50Wで運用するので、その分のバッテリーが必要でした。

使用したのは・・・

| 24AH | シールドバッテリー | 1個 | アンプ用 | 9kg |

| 17AH | シールドバッテリー | 2個(並列接続) | アンプ用 | 6kgx2 |

| 4.5AH | シールドバッテリー | 2個 | リグ用 | 2kgx2 |

| 単2 | ニッカド電池 | (リグ内蔵) |

リグはFT−690でした。2信号特性の悪さを心配していましたが、ほとんど問題ありませんでした。

リグとアンプの電源を別にしたので、アンプの電池の電圧が落ちても、リグの局部発振器等が影響を受けずに済み、最後はアンプ用のバッテリーがなくなって20W〜30Wしか出力の出ない状況になったのですが、それでもSSBの音としては問題なかったようです。(IMDは悪そうだが・・・)

しかし、問題は重さ・・・電池だけで25kgを上回ってしまいました。荷物分配の時の嫌われ者になっていたのは言うまでもありません。

RTTYの運用

実はRTTYの移動運用は初めてでした。端末は小さなものを持っていないので、使い古しのオアシスFROM9というワープロ。それに、MSM−2でした。

FT−690は100Hzステップでしか周波数を変えられないのですが、呼んでいただいた方とはQSOできました。またこの無線機はFSKモードもLSBモードもないので、USBモードを使用し、TX、RX共にリバースシフトで運用しましたが、特に問題はありませんでした。

ただ、回り込みの症状が少しあったので、RTTY運用時はリグ内蔵のニッカド電池を使用しました。これで回り込み対策はOKのようでした。(オアシスも電池運用)小さい端末が欲しいよう・・・ 担ぎ上げのRTTYも珍しいだろうと、「天子ケ岳 1330m」の看板の前でオアシスとMSM−2を両手に記念撮影してきました。

|

| 山頂看板の前にて |

CW

JL2HIW良知さんはベビー電鍵を巧みに操り、CWを叩いていました。あんなキーでしっかりした符号を打つのですから感心してしまします。

しかし、僕は縦振れが苦手。かと言ってベンチャーを持っていくのも重いので、先日のハムフェアで買った「KENT タッチ キーヤー」を使用しました。しかし、これは基板がむき出しなので、タッパウェアーに入れて担ぎ上げました。

現地についたら、タッパウェアーの上部に基板を固定し、タッパウェアーの中にはその辺に落ちている石を詰めて重量を稼ぐという方法。これ、なかなか良かったですよ。ただ、タッチキーなので、ベンチャーとはちょっとキータッチが違いますねー。でも、慣れたら結構打てました。 ブレークインの改造はしなかったので、PTTを押しながらのCWでした。Hi (^_^;)

マスト

荷物は軽量化したかったけれども、アンテナの地上高は確保したかったので、少し変わった構成でマストを使用しました。

T−ZONEで販売されている5.5mのアルミ伸縮マストに、フジインダストリーのFAP714というマストの3、4段目を継ぐという方法を取りました。T−ZONEマストにネジ穴を開け、ビニールテープで少し太くしてフジインマストに差し込むという方法です。これで、約9mの高さを確保しました。

ステーは3方向に2段張りましたが、現地に落ちていたの石で足下を固める程度で充分自立していました。風があまりなかったのも幸いでしたが。結構細いマストですが、自作5エレヤギ(ver.天子と名付けました。Hi(^_^) 4.3mブーム 1.6kg 8.5dBD)は問題なく上げることができました。

|

| アンテナ設置状況 (ちょっと見えませんね。) |

そんなこんなの移動運用でした。QSOしていただいた皆さん、どうもありがとうございました。m(_ _)mヘ゜コリ

ご意見、ご感想はこちらまで→jg2tsl@jarl.com